| 万葉集での花の呼び名 | さわあららき |

|---|---|

| 日本名 | サワヒヨドリ |

| 題詞 | 天皇太后共幸於大納言藤原家之日黄葉澤蘭一株拔取令持内侍佐々貴山君遣賜大納言藤原卿并陪従大夫等御歌一首 命婦誦曰 |

|---|---|

| 訓読 | この里は継ぎて霜や置く夏の野に我が見し草はもみちたりけり 作者 孝謙天皇 19巻4268 |

| 原文 | 此里者 継而霜哉置 夏野尓 吾見之草波 毛美知多里家利 |

| 仮名 | このさとは つぎてしもやおく なつののに わがみしくさは もみちたりけり |

| 左注 | なし |

| 校異 | 太 [類] 大 |

| 事項 | 天平勝宝4年 年紀 作者:孝謙天皇 佐々貴山君 誦詠 行幸 光明皇后 藤原仲麻呂 植物 贈答 孝謙天皇が光明皇太后とともに大納言藤原家に行幸なさった日に、色づいた沢蘭を一株抜き取り、内侍(ないじ)佐々貴山君に持たせて、大納言藤原卿と陪従(べいじゅう)の大夫(たいふ)たちにお与えになった御製の歌一首 |

| 歌意味 | こちらの里では止むこともなく 霜が置くのでしょうかしら 私が夏の野に見た草はもう色づいておりました |

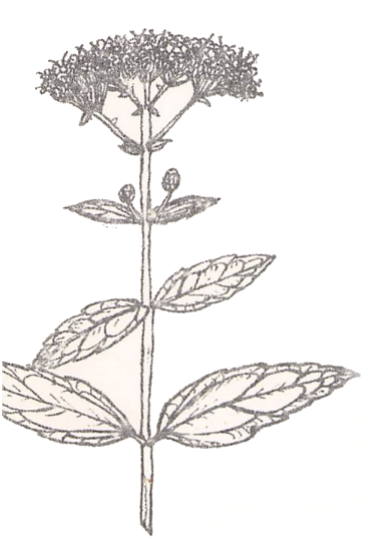

| 解説 | 孝謙天皇が光明皇太后とともに大納言藤原家に行幸なさった日に、色づいた沢蘭を一株抜き取り、内侍(ないじ)佐々貴山君に持たせて、大納言藤原卿と陪従(べいじゅう)の大夫(たいふ)たちにお与えになった御製の歌一首 このように命婦が吟詠した「孝謙天皇」聖武天皇と光明皇后の娘。 「光明皇太后」藤原不比等の子。聖武天皇の妻。藤原仲麻呂の叔母。「沢蘭」訓みは、さわあららぎ。キク科の多年草サワヒヨドリの古名という。八月から十月に淡紫色の花をつけ、茎(や葉脈)が赤く染まる。「佐々貴山君」未詳。「大納言藤原卿」藤原仲麻呂。「継ぐ」続ける。継続する。「もみちたりけり」〈もみつ〉秋になって、霜などのために草木の葉が美しく色づく。〈たり〉継続。〈けり〉詠嘆。 |

| 分類 | :キク科 |

| 開花時期 | :8月〜9月 |

北海道から沖縄、朝鮮半島、中国大陸、インドシナ半島、台湾、フィリピンに広く分布する多年草で、日当たりの良い湿った場所に生える。[新分類牧野日本植物図鑑 2017:1213]

薬草

<薬効>葉は高血圧、気管支炎、地下茎は解熱・咳に効果があるとされる[増田和夫 2006:224]