| 万葉集での花の呼び名 | はちす |

|---|---|

| 日本名 | はす |

| 題詞 | なし |

|---|---|

| 訓読 | ひさかたの雨も降らぬか蓮葉に溜まれる水の玉に似たる見む 作者不明 16巻3837 |

| 原文 | 久堅之 雨毛落奴可 蓮荷尓 渟在水乃 玉似<有将>見 |

| 仮名 | ひさかたの あめもふらぬか はちすばに たまれるみづの たまににたるみむ |

| 左注 | 右歌一首傳云 有右兵衛[姓名未詳] 多能歌作之藝也 于時府家備設酒食 饗宴府官人等 於是饌食盛之皆用荷葉 諸人酒酣歌儛駱驛 乃誘兵衛云 <關>其荷葉而作<歌>者 登時應聲作斯歌也 |

| 校異 | 将有 -> 有将 [代匠記初稿本] / 歌 [西] 哥 / 歌 [西] 哥 / 開 -> 關 [温] / 此歌 -> 歌 [尼][類][古] |

| 事項 | 雑歌 枕詞 宴席 誦詠 物名 即興 伝承 |

| 歌意味 | 雨でも降らないかなあ。蓮の葉にたまった水が玉のようにきらきら光るさまが見たいものです |

| 解説 | 即興の歌を作るのが得意であった右兵衛の役人が歌ったもの。「はちす」は蓮の古名です。[矢富巌夫 1996:136] |

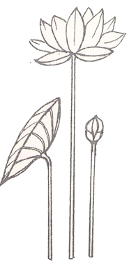

| 分類 | :スイレン科 |

| 開花時期 | :夏 |

非常に古い時代に中国から渡って来た多年生の水草で、今は広く各地の池や沼、あるいは水田などに植えられている。日本名はハスは古名の蜂巣(ハチス)の略で、果実の入った花托のようすが蜂の巣のようであるからである。[新分類牧野日本植物図鑑 2017:506]

薬草

蓮実(れんじつ)

果実が熟したら花托のまま採取し、日干しして集めた果実蓮根(れんこん):冬、地上部が枯れたら根茎を掘り採り水洗いする<成分>アルカロイド<薬効>

果実

滋養強壮、根茎:下痢、扁桃炎・口内炎・歯周病・湿疹・かぶれ・あせも<使用方法>滋養強壮には、乾燥した果実15~20粒を1日量とsh知恵フライパンで煎り、3回に分けて食間に食べる。下痢に葉、根茎を細かく刻んだもの20gを1日量とし、カップ2の水で半量になるまで煎じ、3回に分けて毎食後に服用する。扁桃炎・口内炎・歯周病などにはこの煎じ液を冷ましたものでうがいをする。湿疹、かぶれ、あせもにもこの煎じ液を用い、患部を冷湿布する。[増田和夫 2006:71]

仏教

分陀利迦(ぶんだりか)『雑阿含第四』に「己に磨滅すること分陀利の生ずるが如し。水中に生ずと雖も而も未だ曾て水に着せず」 [仏教植物辞典 1979:93‐94]